И поехали мы в город Александров... Сердце его - Свято-Успенский женский монастырь, основанный при Алексее Михайловиче Романове на развалинах бывшей загородной царской резиденции. Великокняжеский двор построил здесь еще Василий III, отец Ивана Грозного. Сам же Иван Васильевич однажды просто взял и уехал в Александрову слободу, забрав с собой семью, библиотеку, царские регалии и власть. На 17 лет Александров стал столицей Руси и центром любопытного по своему устройству исторического явления - Опричнины.

Пройдя территорию монастыря-кремля насквозь, мы попали в музей "Царские палаты и домовая церковь Ивана IV". Музей небольшой - но интересный ужасно. Постараюсь воспроизвести то, что рассказала нам экскурсовод.

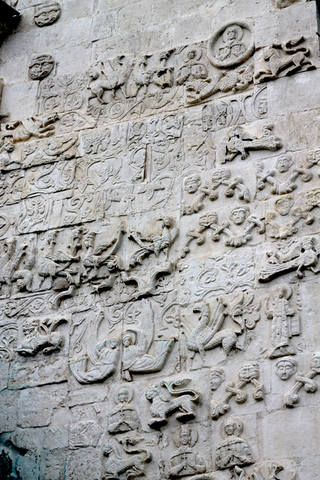

Что мы видим на этой витрине? Рассказ об Опричнине и опричниках - верных служителях царя. Все они носили вот такие "робы" (слева) - власяницы. Одежда эта соткана из конского волоса и одевалась на голое тело. "Через истязания тела очистишь душу свою"... В центре - подставка подсвечника, сделанная через сто лет после отмены Опричнины. На ней - изображение конного воина-опричника, у пояса приторочена собачья голова. "Псы государевы" - так называли этих людей. Охранять будут и врагов вынюхивать, к ногам царя бросать, терзать и тайны выведывать... Справа - две похожие на ракушки створы. Это петли Новгородских ворот, которые Иван IV привез трофеем из кровопролитного похода на Новгород. Сейчас эти ворота установлены с западного входа в Троицкий собор.

Чуть в сторону, и перед нами - вот:

Трон Ивана Грозного. Это деревянная копия, подлинный трон вырезан из слоновой кости и хранится в Оружейной палате в Москве. По преданию, трон этот из Византии привезла на Русь бабка царя, Софья Палеолог.

Тронный зал арочным входом отделен от личной домовой церкви Ивана Васильевича. Арка потрясает своей красотой - ее обнаружили случайно в ходе реставрационных работ, отколупав часть штукатурки. Первоначальная кладка постройки - красно-белая, мастера перемежали красный кирпич с белым камнем. Так на Руси не строили больше нигде.

Церковь, некогда освященная в честь Покрова Богородицы, чудом сохранила старинную роспись купола. Когда здесь устроили монастырь, шатровый свод закрыли потолком, который был вскрыт реставраторами только в двадцатом веке. Поэтому от фресок на стенах почти ничего не осталось, а вот купол кое-что может нам рассказать. Расписан он как "семейное древо" рода Рюриковичей - начиная от библейского Бога, Троицы и ангелов и заканчивая ближайшими предками Ивана IV. Таким образом царь подчеркивал свое божественное происхождение - в те времена искренне верили, что царская власть дана Богом, и царь (византийский кесарь) - наместник Бога на этой Земле.

Дальше мы вышли из тронного зала и перебрались в другую часть здания, где расположены царские подвалы и жилые палаты.

Винный погреб. Никогда, наверно, я не пойму, нафига делать в погреба такие крутые спуски. По этой лестнице самому-то спуститься-подняться сложно, что говорить о том, чтобы что-то оттуда принести!

Внизу - темно и мрачно, а вот наверху - светло и радостно. Тут множество разных комнат, сейчас занятых выставками. Интересно, что, как и в случае с аркой в домовой церкви, белокаменные стены и потолки - это уже более поздний вариант отделки. В 16 веке стены не белили. Какими видел помещения Иван Грозный, нам показывает кусочек очищенной от штукатурки стены. Уютненько так, да?

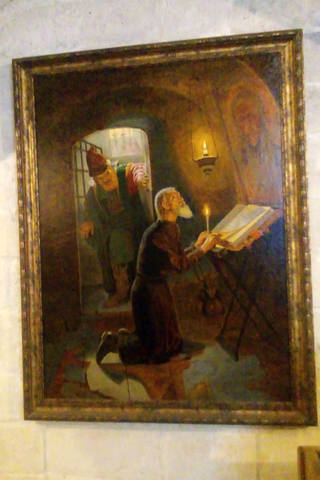

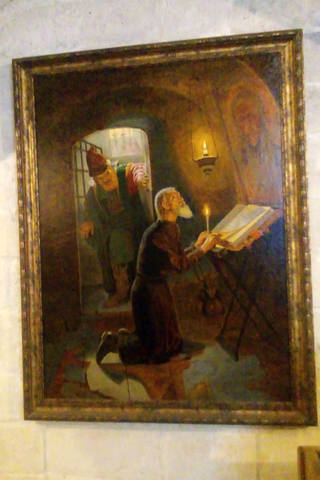

В этом же зале - картинная галерея (куда же я без картин?

). Особо меня плющит от последней - царь в храме, маленький человечек среди огромных храмовых столбов. Символично и очень красиво, о многом заставляет задуматься и многое - понять.

В этом же зале висит знаменитая картина Репина "Царь Иоанн и сын его Иван".

Смерть царевича Ивана V покрыта мраком, как и многое из того, что окружало царя в то время. Ходят легенды, слухи и небылицы, а правды никто не знает и не узнает уже, если только мы не изобретем машину времени. Сюжет Репина - лишь одна из версий: якобы повздорили отец и сын из-за жены царевича, и в пылу драки царь случайно нанес Ивану Ивановичу смертельный удар. По другой версии - сына травили, медленно, но верно, подсыпая яд в пищу. Причем травил, мол, сам Иван Грозный - царевич был популярен в народе, и царь ревновал. По третьей - царевич был болен... Эту версию, кстати, подтверждает письмо Ивана IV в Москву о том, что они с семьей не могут приехать в столицу, пока Ивану Ивановичу не станет лучше. Экспертиза бы все прояснила, но... Череп царевича утерян, так что вмятину от удара не найти. В костях скелета установлено высокое содержание ртути - но вот беда, ртуть тогда использовали в лечебном деле повсеместно... Одно известно наверняка - смерть сына Ивану Васильевичу далась очень тяжело, до самой Москвы шел он за гробом и в Александрову слободу больше никогда не возвращался.

Но жизнь состоит не только из печалей - есть в ней место и радости. Следующий зал называется "Сенник спальный". Комната для новобрачных, иными словами.

Известно, что находясь в Александровой слободе, Иван IV женился 6 раз. Жены его тоже гибли одна за другой, и тоже обстоятельств их смерти никто толком не знает. Но каждая из них, пройдя обряд венчания, приходила на несколько дней и ночей на мужскую половину в специально отведенную для новобрачных комнату, где каждая деталь строго соответствовала установленному канону. Так, перед тем, как впустить в помещение молодых, сюда заносили большие иконы и ставили их в Красный угол. Под иконами размещали чан с зерном - символ плодородия. В него втыкали две огромные, по 40 килограмм каждая, свечи, свет которых отпугивал злых духов. Под постель клали двадцать семь снопов сена - также знак плодородия, укрепленный магическим числом трижды девять (как в сказках, помните? "В три-девятом королевстве, трижды девять - двадцать семь"

). На стол ставили что-то из еды с пиршественного стола - молодые на свадьбе не ели, есть они садились вдвоем уже после праздника. И всю ночь, отгоняя злых духов вместе с чадом волшебных свечей вокруг дворца скакал вооруженный всадник. Эту традицию, кстати, русский народ помнит еще со времен язычества.

А за брачными делами у царя начинались дела государственные. Послов принимали в тронном зале, скрепляли договор крестоцелованием (Иван Грозный считал ниже своего достоинства ставить подпись внизу документа, поэтому каждый договор вступал в силу после того, как царь поцелует крест) - и вели всех в трапезную палату.

Скудное освещение, церковное песнопение... За едой говорили о делах, перемежая подачу блюд медовыми чашами за здоровье царя. Это тоже давняя русская традиция - напоить гостя, чтобы выведать, что у него на уме. Еще один интересный момент - соль подавали только царю, и он уже решал, кому еще позволить посолить блюдо. Получить царскую солонку было великой честью, и те, кто ее не удостаивались, уходили с трапезы ни с чем - не солоно хлебавши.

Из трапезного зала нас повели в здание высокой Распятской колокольни. Интересно, что это "здание внутри здания" - первую церковку на этом месте построил еще Василий III, а Иван Васильевич, решив ее не разбирать, поставил прямо по ней колокольню. Поэтому снаружи она - огромное здание, а внутри - совсем маленькая, не развернуться. Сейчас там выставлена экспозиция "Легенды земли Александровской", и одна из этих легенд связана с книгами.

Книгопечатный станок времен Ивана Грозного

Археологи, до сих пор ведущие раскопки на территории монастыря

Уезжая из Москвы в Александрову слободу, Иван Грозный забрал с собой все самое ценное. И среди прочего - личную библиотеку, 800 книг. Легендарная "Библиотека Ивана Грозного" теряется именно здесь, в Александрове. Под монастырем очень много запечатанных ходов и подвалов, куда до сих пор не удалось проникнуть. И если библиотека не сгорела в одном из многочисленных пожаров, если ее не растащили во времена Смуты поляки - значит, она все еще где-то здесь, под кремлевской землей Александрова. Совершенно шикарная книга есть про ее поиски - "Алтын Талабас" Б.Акунина. Одна из лучших у него, на мой вкус. Вот археологи и работают... Найдут ли?..

К Распятской колокольне примыкает небольшой закуток - несколько комнат, где жила сосланная в Успенский монастырь сводная сестра Петра I Марфа. Она была уличена в поддержании отношений с опальной царевной Софьей, и Петр от греха подальше определил сестрицу в монастырь. Ничем особо эта история не примечательна, кроме портрета юного царя. Я от него долго отлипнуть не могла. Ну хорош же, а?

На этом знакомство с Александровой слободой для нас закончилось, мы сели в автобус и покатили дальше. О славном городе Юрьеве-Польском, о трогательном Георгиевском соборе и о Киржачском монастыре, который основал Сергий Радонежский, я расскажу в другой раз.